Une averse, temps maussade et l’on cherche dans les

nuages gris la raison qui nous fait sentir un peu plus chagrin. C’est dans les

hauteurs, dans ce ciel variable, qu’on accorde ou désaccorde ses humeurs du

jour, comme si c’était là que l’on prenait le pouls de notre être, pouls du

jour et sûrement pas celui du lendemain. On s’attache aux prévisions comme à sa

bonne étoile, ou à la lecture d’un horoscope, dicté à la radio, par une voix

rassurante. On s’accroche à ce qui est possible, à ce qu’on peut, et en ces

temps viraux où tout est remis en question, ou tout ce qui ne devrait pas

résisté résiste, on prend en pleine figure les excès, les dysfonctionnements,

tout en cherchant à rester lucide ? Mais peut-on sortir du chemin de

crête, celui qui domine et qui, d’un regard panoramique, empêche de négliger ou

de se détourner de telles ou telles choses pour ne pas ainsi plonger ni trop s’extasier.

Y a-t-il, en ce moment, que du terrible ou que du possible ? Allez savoir !

Qu’il est dur, néanmoins, de ne pas se laisser emporter d’un versant à un autre !

Oui, il convient juste d’être lucide, mais pour se faire, rien, rien de rien,

ne doit être négligé. Soit l’ombre épaisse nous emporte, soit la lumière que

certains déplacent à leur guise, risque de nous éblouir et alors l’éblouissement,

c’est comme l’effet de sidération, ça rend vulnérable, tel le lapin hypnotisé

par les phares, au milieu de la route. On se retrouve en plein axe et on finit par

faire n’importe quoi.

Je crois vraiment qu’il y a, dans ce qui se passe, un

effet sidération dont certains n’arrivent pas à se défaire. Sera-t-il durable ?

On peut espérer que non. Mais on mesure, chaque jour, les effets comme les

impacts de cet état, à une vitesse jusque-là jamais éprouvée.

Ce qui, en règle générale, se décide d’en haut–du haut

de l’État, s’applique et se mesure, en bas, à retardement. Adaptation

progressive et effet de mise en place, comme d’un certain d’amortissement. Les

lois donnent lieu à des pratiques et ces pratiques, souvent, ne dépendent pas

que des lois et de la dureté de leur application : à tous les niveaux, les

hommes ne se laissent jamais guider que par les contraintes : ils s’ajustent,

ils s’adaptent même si certains suivent les règles, à la lettre, comme s’ils

suivaient les préceptes de leur propre religion.

Mais, en ces temps viraux, comme tout marche à la

vitesse d’une contradiction, une décision d’en haut, pour être suivie en bas,

oblige à une gymnastique terrible. Ce qui en ressort devient alors non pas une

application, pure et dure, mais parfois un symbole, comme une image. Et c’est presque

hilarant ! Presque un petit bonheur d’incohérences, figé dans la vie et ses

possibles aménagements. Après plusieurs semaines d’isolement, ceux d’en haut,

plein de commisération certainement informés aussi de ce qui se passe en bas,

se décident pour un peu de clémence : les vieux, en EPHAD, en résidence service

ou en foyer communal, vont enfin retrouver le chemin de la vie sociale : les

visites sont de nouveau autorisées. L’Etat d’exception relâche la bride mais

enfin, bien sûr, sous conditions et pas n’importe lesquelles : conditions de

sécurité sanitaire. C’est presque à se demander ce que la sécurité peut avoir à

faire avec du sanitaire–c’est comme distanciation et sociale : le jeu des

ambiguïtés ! Alors ceux d’en bas, en l’occurrence ceux qui dirigent et organisent

ces établissements doivent concilier les contraires : visites mais sans

exposition, regards mais pas d’embrassades. En quelques heures, il faut se

décider : ça turbine grave dans les méninges et voilà ce qui, au milieu des

décrets, des règles de sécurité, d’une vie sociale stérilisée, ressort, du jour

au lendemain : c’est une pratique et surtout un symbole : la naissance du

parloir pour les vieux dépendants. Si, si, du parloir ! Le terme est

approprié : double porte vitrée qui d’habitude sert de sas. Une des portes est

définitivement bloquée, celle qui donne accès aux bâtiments et lieux de vie de

la résidence. C’est derrière cette porte vitrée que les anciens, à pied ou en

fauteuil roulant, arriveront, accompagnés par l’aide-soignante masquée. On les

installe, au milieu de quelques fleurs de saison, orchidée violacée comme les

varices des vieilles jambes, histoire d’agrémenter l’espace et ça fera moins

carcéral. De l’autre côté de la porte vitrée, arriveront, à tour de rôle, « les

familles », un membre ou deux. Dans les allées, c’est donc le balai des

voitures. Ils sont lâchés près du parloir et viennent s’y installer,

confortablement aussi, au milieu de quelques plantes grasses qui supportent un

peu plus les changements de température. Voici donc un ou deux visiteurs,

devant la vitre épaisse d’un parloir moderne, façon résidence pour vieux.

Chacun est muni de son téléphone portable, de part et d’autre de cette porte

bloquée. Ils vont donc papoter, en se voyant, mais sans se toucher. Le symbole

est là : les applications des directives d’en haut donnent lieu, dans l’urgence,

à ce genre de pratique d’en bas : les normes sanitaires à suivre, en plein état

d’exception, donnent lieu aux pratiques de contrôle, de surveillance et de

limitation les plus caricaturales, et surtout les plus carcérales.

Prison Saint-Michel, Toulouse

200 x 300 cm

poudre d'acier aimanté, dessin mural

2017

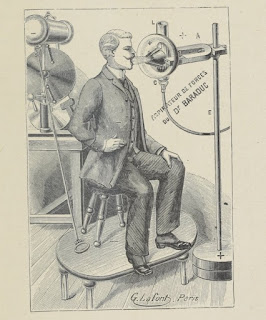

La prison est

bel et bien là, nuage éphémère ou de consistance durable, telles les images de

Nicolas Daubanes, artiste contemporain. Les prisons qu’il représente dans ses oeuvres

n’existent plus vraiment, sous ces formes-là, sauf exception. Il a utilisé de

la poudre d’acier pour ainsi dessiner le portrait de ces prisons du passé, en

la jetant sur un fond, traité de manière à lui conférer un pouvoir d’aimantation.

La limaille se fixe alors sur les incises, qui suivent le dessin de l’image de

ces prisons panoptiques, à savoir celles dont le schéma, à l’époque, au XIXème

siècle, fut pensé et construite à l’extrême pour surveiller les détenus, sans

qu’ils ne pussent voir leur surveillant : ils se sentaient surveillés et c’était

là, doublement contraignant : les murs et l’intériorisation de la contrainte

visuelle. Avec les œuvres de Nicolas Daubanes, on a donc, sous nos yeux, une représentation,

telle un nuage de fer, aussi fragile que persistant. Le procédé confère à l’ensemble

un pouvoir étrange, entre la dureté du fond, la prison, accentuée par la

couleur noire de la limaille, et évanescence de la forme, notamment sur un mur,

le temps d’une exposition, tout peut ou surtout tout doit disparaître, ou se

rendre invisible, si l’on supprime le système d’aimantation ; ce qui se

décide en ce moment semble avoir la même consistance – un jour oui, un jour

non, sous l’effet du virus et de sa gestion catastrophique, on voit apparaître

des pratiques, censées réguler la vie, aux formes improbables : tout peut être

évanescent très vite ou largement durable, non pas en raison du virus, mais de

la manière dont le politique enfonce ses griffes dans le dos des citoyens, pris

par surprise de l’État d’urgence. Et c’est le symbole même de ces parloirs

modernes, ainsi émergence transitoire de ce qui couve au fond, qui est éclairant,

comme si du fond, derrière les apparences, pouvaient surgir les travers les

plus invraisemblables, pour concilier l’inconciliable.

Au moins, c’est clair, c’est tout l’art de mettre en

valeur, peut-être, ce qui, à d’autres niveaux, nous attend, sous peu, avec la

police sanitaire. C’est aussi se demander comment il est possible de vivre, au

milieu de la démultiplications des injonctions paradoxales ? S. rapporte cette

anecdote, au sujet de directives opposées, appliquées en même temps. Un jour,

on décide que les bureaux des grandes entreprises doivent rester allumés, toute

la nuit, par sécurité, pour les préserver de l’intrusion de cambrioleurs.

Quelques années plus tard, nouvelle décision (par décret ou loi) qui n’annule

pas la précédente, par oubli ou incohérence. Il faut dès lors limiter les

dépenses inutiles d’électricité, la nuit. Il faut donc éteindre les bureaux. Le

pauvre gars, censé appliquer tout cela, à la tombée de la nuit, devant son

large tableau d’interrupteurs doit faire face aux injonctions paradoxales. Il

se décide alors pour un compromis ou une conciliation : un étage sur deux sera

éteint, et l’autre allumé. Comme on dit souvent parfois « il n’y a pas toujours

de la lumière à tous les étages ». En effet, souvent, il y a vraiment des choses

qui clochent : on risque de vivre longtemps, par la force des règles sanitaires

et policières, entre deux étages de paradoxes, voire plus… !A ce niveau-là,

tout se fait au moins plus prévisible… !

Commentaires

Enregistrer un commentaire